새벽종 소리

함께 심는 녹색 미래

새마을운동, 나무심기로 탄소 중립 실천

새마을운동은 우리나라의 산림녹화 역사에서 빼놓을 수 없는 중요한 역할을 해왔다.

1970~1980년대 황폐했던 국토는 새마을운동을 통한 주민들의 적극적인 참여와 주도적인 노력으로 녹색의 땅으로 변화했다. 주민들은 마을 단위로 힘을 합쳐 묘목을 심고 산림을 가꾸면서, 민둥산을 다시 푸르게 바꿨다. 그로부터 약 반세기가 지난 지금, 새마을운동의 나무 심기는 다시 한번 시대적 가치를 인정받고 있다.

기후 위기 시대에 탄소중립 사회로 나아가기 위한 실천적이고 효과적인 해결책으로 자리 잡고 있기 때문이다.

글. 편집실

1970년대 우리나라는 한국전쟁의 피해와 경제 성장을 위한 무분별한 벌목으로 인해 심각한 산림 황폐화를 겪었다. 하지만 정부의 강력한 정책과 국민의 적극적인 참여로 우리나라는 세계적으로 유례없는 성공적인 산림녹화를 이뤄냈다. 특히 새마을운동은 한국의 산림녹화 과정에서 빼 놓을 수 없는 중요한 역할을 했다.

1970년 정부가 주도한 새마을운동은 농촌 개발과 경제 발전을 목표로 했고, 이 과정에서 산림 보호와 녹화 사업도 주요 과제로 추진했다. 정부는 마을 단위로 나무심기 운동을 장려하고, 주민들이 자발적으로 산림 보호에 나설 수 있도록 지원했다. 특히 산림 황폐화를 막고 효과적인 산림 녹화를 추진하기 위해 새마을사업과 연계하는 것이 중요했다.

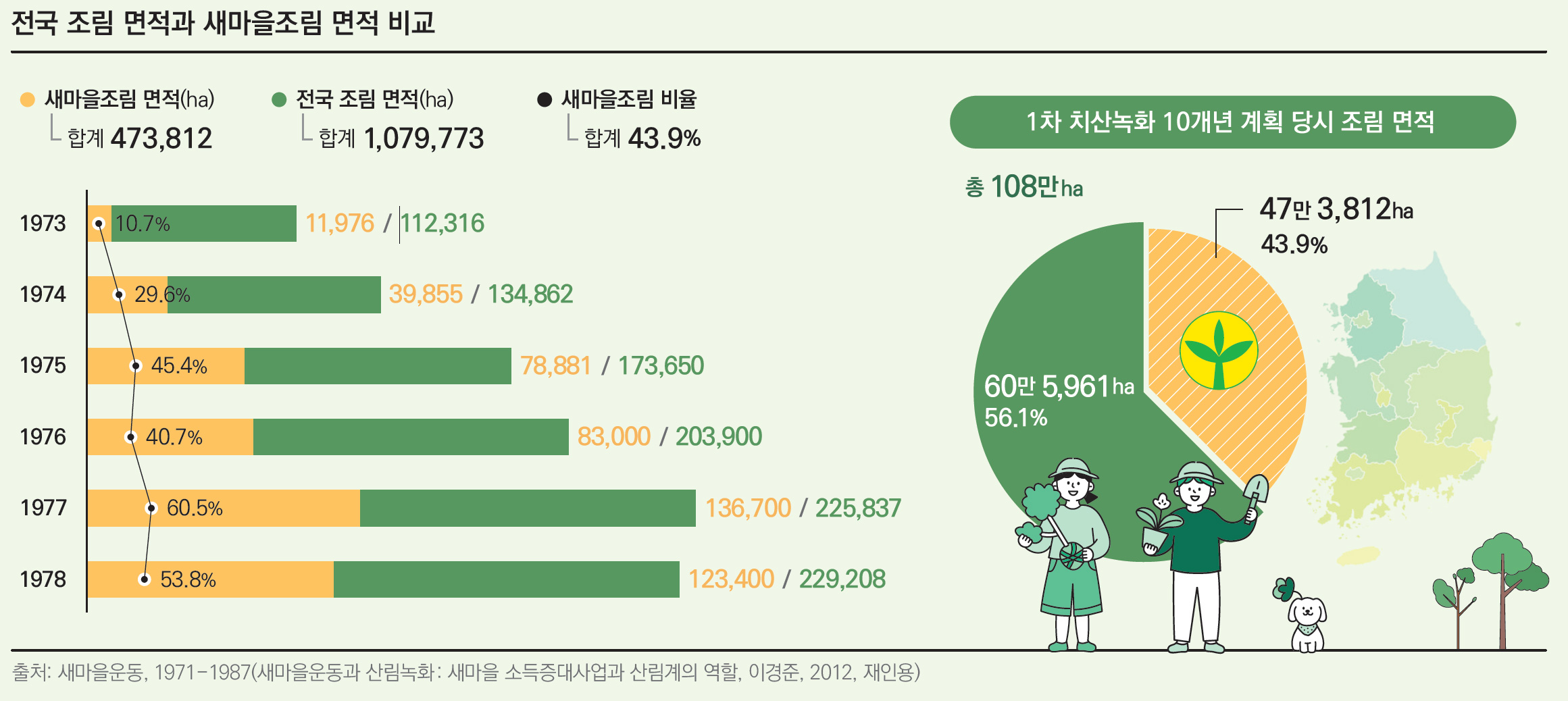

이에 따라 국토 녹화를 목표로 하며, 새마을운동을 통한 녹색혁명을 기본 방향으로 설정한 ‘제1차 치산녹화 10개년 계획(1973~1982)’이 수립됐다. 1973년부터 1982년까지 10년 동안 전국 100만 ha에 총 21억 그루의 나무를 심는 대규모 조림사업이었다.

황폐했던 국토가 빠르게 녹화됐고, 이는 오늘날 우리나라가 세계적인 산림복구 성공 사례를 보유한 나라로 꼽히는 데 중요한 역할을 했다.

산림 보호 정책도 체계적으로 시행되면서 산불 발생 빈도가 크게 줄었고, 땔감 사용으로 인한 산림 훼손을 줄이기 위해 연료림 조성이 확대됐다.

정부 주도의 산림녹화 사업이 진행되는 한편, 주민들이 직접 나무를 심고 가꾸는 방식의 새마을조림 사업도 활발히 진행됐다. 주민들이 직접 참여해 산림을 조성하고, 지속적인 유지·관리를 수행하는 체계를 구축했다. 새마을지도자들은 조림 사업을 주도하며 마을 단위에서 주민들을 조직하고, 나무심기 활동을 체계적으로 운영했다. 또한, 정부와 협력하여 묘목을 확보하고, 지속적인 산림 유지 관리를 위한 교육을 진행했다. 실제로 1973년부터 1978년까지 조림이 완료된 108만ha 중 새마을조림으로 이뤄진 면적은 47만 3,812ha로 전체 조림 면적의 43.9%를 차지한다. 특히 1977년에는 조림 면적 22만 5,837ha 중 13만 6,700ha(60.5%)가 새마을조림으로 기록되어 있을 정도다. 새마을조림을 통해 밤나무, 잣나무, 유실수 등 경제적 가치를 지닌 나무들을 적극적으로 심었는데, 이는 단순한 환경 보호를 넘어 지역 주민에게 경제적 혜택을 제공하고 농촌 경제 활성화로 이어져 주민들의 삶의 질도 향상됐다.

새마을운동으로 꽃피운 무궁화동산

1980년대 이후 새마을운동은 정부 주도에서 벗어나 국민 주도형 운동으로 발전했고 기업, 학교, 지역사회 단체가 나무심기 운동에 적극적으로 참여해 도시와 농촌의 녹지 공간이 꾸준히 확대됐다. 그 사이 1983년부터 1992년까지 정부는 ‘제2차 치산녹화 계획’을 세우고 10년간 대규모 경제림 106,000ha를 조성했다. 이 시기에 도시 새마을운동으로 무궁화심기 운동이 활발히 전개되어 1983년부터 1987년까지 전국에 약 170만 그루의 무궁화가 심어졌다. 현재 전국 곳곳에 있는 무궁화동산의 상당수가 이 시기 새마을운동을 통해 조성되었다. 2000년대에 들어 새마을운동은 환경 보호와 지속 가능한 발전을 위한 활동으로 영역을 넓혔고, 나무심기 운동은 국내를 넘어 해외로까지 확산됐다. 새마을운동중앙회와 지방자치단체는 국내 산림 보호 및 도시 녹화 사업을 꾸준히 추진해 기후 변화 대응을 위한 도시 숲과 공원 조성에 힘썼으며, 우리나라의 성공적인 산림녹화 경험을 바탕으로 해외 나무심기 및 산림 복구 지원 활동 또한 활발하게 전개했다. 특히, 사막화가 진행되는 일부 국가에서 한국의 새마을운동 모델을 적용한 나무심기 프로젝트는 현재도 한창 진행 중이다.

2050 탄소중립 실천을 위한 나무심기

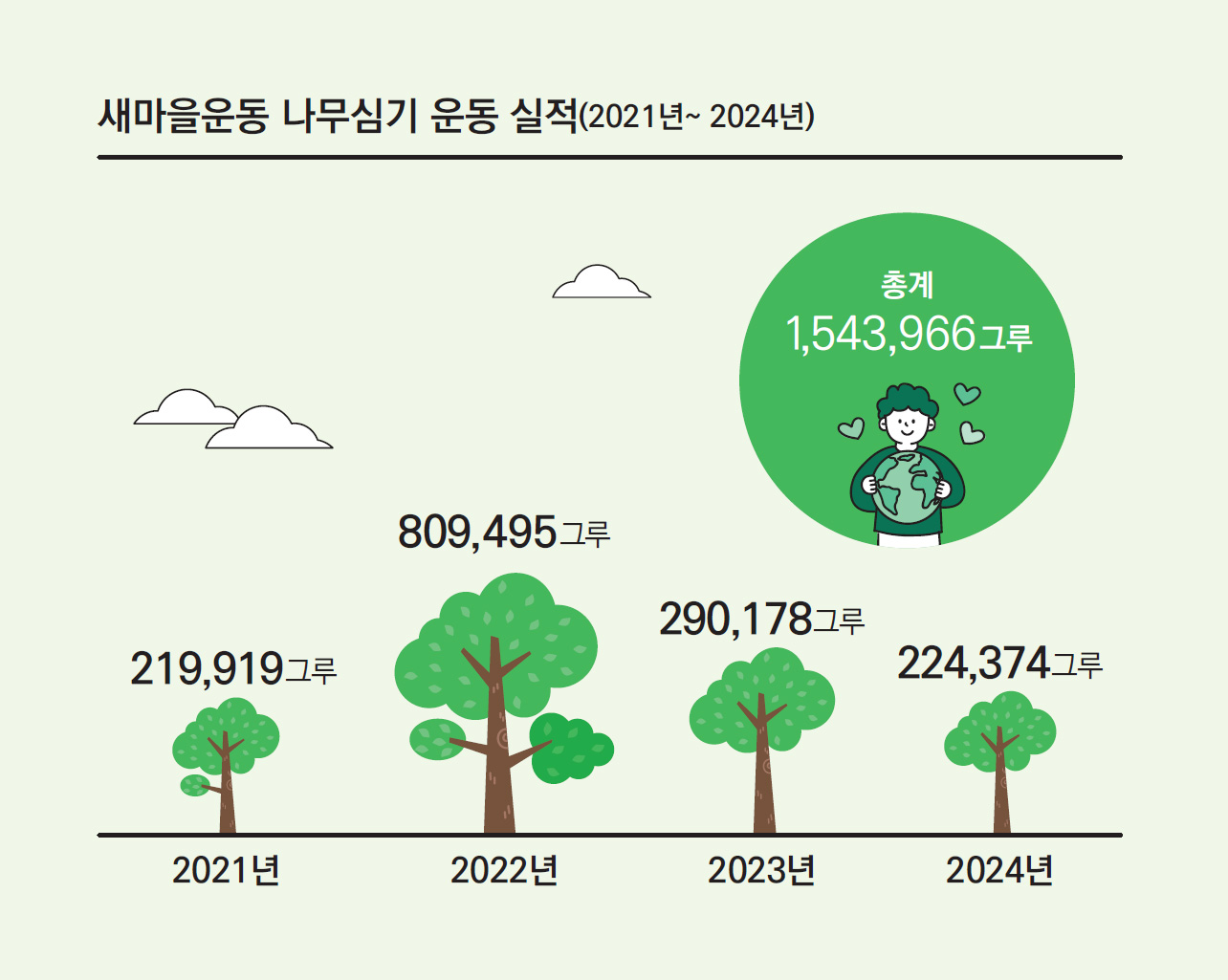

2050 탄소중립 추진전략 발표 후, 새마을운동은 기후변화에 적극적으로 대응하고 탄소중립이라는 공동 목표를 달성하기 위해 지역 주민 중심의 나무심기 활동을 꾸준히 이어가고 있다. 2021년부터 ‘2050 탄소중립 실천을 위한 200만 그루 나무심기’를 목표로 전 국민이 참여하는 나무심기 운동을 집중적으로 추진해 탄소흡수원을 확충하고 미세먼지 저감 등 대기질 개선에 앞장서고 있다. 2021년부터 2024년까지 4년간 마을 안길, 주택가, 유휴지, 아파트 단지, 사회복지시설, 공한지 등에 총 154만 3,966그루의 나무를 심었다. 나무 한 그루당 탄소 흡수량을 약 10kg으로 계산한다면, 앞으로 연간 1만 5,439톤의 탄소 저감효과를 기대할 수 있다.

새마을운동의 나무심기는 수치적 성과뿐만 아니라, 개인과 지역사회의 참여를 이끌어 공동체 의식과 사회적 유대감을 강화하는 데 의미가 있다. 특히 민관 협력으로 나무 심을 곳을 정하고 주민들이 직접 나무를 심는 활동을 통해 소통과 협력을 이끌어내 지역 사회의 화합을 도모하는 데에도 기여했다. 또한 새마을지도자들은 청소년과 지역 주민을 대상으로 나무심기 교육을 확대하고, 기업 및 환경 단체와 협력해 대규모 조림 사업을 추진하고 있다.

지속가능한 미래를 위한 노력

이처럼 새마을운동의 산림녹화 사업은 단순한 나무 심기를 넘어 더욱 깊은 가치를 지닌다. 주민들의 자발적인 협력을 통해 환경보호의 중요성을 일깨우고, 지역공동체의 화합과 협동을 증진했다. 함께 땀을 흘리며 국토를 가꾸는 과정에서 주민들은 사명감과 자부심을 느꼈고, 이는 애향심과 나라사랑의 마음을 키우는 중요한 밑거름이 되었다. 결과적으로 새마을운동은 산림녹화를 통해 환경과 공동체라는 두 가지 중요한 가치를 동시에 실현하며 대한민국을 지속가능한 녹색국가로 성장시키는 기반을 마련했다. 오늘날 우리가 누리는 울창한 숲과 푸른 산림은 새마을운동의 정신과 지역 주민들의 헌신적인 노력으로 이루어진 소중한 유산이다.